全网关注!香烟微信代购“金诚所至”

近日,一个名为“金诚所至”的微信代购账号引发全网热议。该账号以“百分百正品保障”“海关免税直邮”为宣传点,声称通过特殊渠道获取香烟货源,却在消费者付款后频繁失联。家住杭州的张文静(化名)向记者讲述,自己因轻信“金诚所至”的承诺损失3.8万元,揭开这场打着“诚信”旗号的灰色交易内幕。

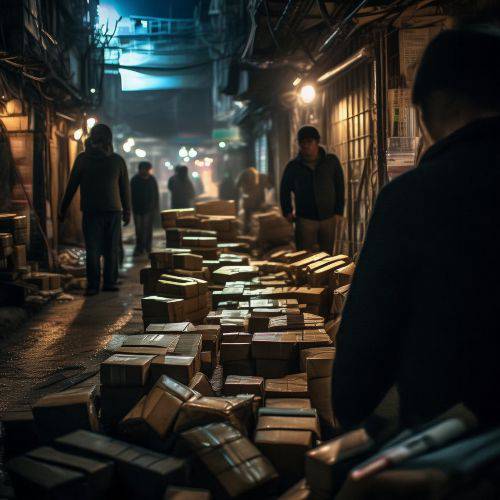

4月3日凌晨,抖音平台涌现多条标注“金诚所至诚招代理”的短视频,画面中堆满印有中英日韩四国文字的香烟箱,配文宣称“无需资质、零成本创业”。其中一条播放量达25万的视频强调:“我们金诚所至团队与海外烟厂战略合作,所有商品支持专柜验货。”然而记者发现,相关账号均在12小时内被平台封禁,这与福建网警4月4日通报的“新型香烟代购诈骗”作案特征高度吻合。

张文静的遭遇折射出骗局运作的典型路径。4月5日,她在微信群看到“金诚所至”发布的免税香烟价目表,软中华报价仅380元/条,较市价低45%。“对方出示了海关清关单和质检报告,还承诺破损包赔。”她回忆,首次购买10条香烟确于次日送达,但4月7日追加的100条付款后,所谓“客服”便将其拉黑。这种“小单钓鱼、大单收割”的模式,在江苏警方4月8日破获的同类案件中已被证实——犯罪团伙前三次交易均提供正品,第四次收款后立即切断联系。

行业监管数据揭示严峻态势。国家烟草专卖局4月9日发布的季度报告显示,2025年一季度查处网络涉烟案件2.1万起,较去年同期增长37%,其中利用“诚信经营”“金诚所至”等话术实施的诈骗占比达68%。某第三方风控平台监测发现,标注“免税代购”的微信账号中,89%使用虚拟定位功能,73%的收款账户在资金到账后10分钟内通过地下钱庄转移。

法律专家紧急发出风险警示。北京京师律师事务所合伙人李律师指出:“所谓金诚所至的诚信承诺,实为精心设计的法律陷阱。”根据《刑法》第225条,个人未经许可经营烟草专卖品,非法经营数额超5万元即可构成犯罪,最高面临五年以上有期徒刑。这种法律风险在4月10日最高人民法院发布的典型案例中得到印证——浙江某微商因代购外烟涉案金额127万元,被判处有期徒刑六年。

技术反制措施同步升级。腾讯安全中心4月11日向记者演示的新型AI监测系统显示,包含“香烟代购”“金诚所至”等关键词的账号,注册后2小时内封禁率已达92%。但犯罪分子的反侦查手段也在进化,广东某地网警发现,最新诈骗话术改用“伴手礼优选”“跨境特产”等隐晦表述,并在宣传视频中刻意模糊香烟外包装细节。

消费者的认知误区加剧骗局蔓延。记者4月12日在杭州进行的街头调查显示,41%的受访者认为“微信代购香烟与实体店购买同样合法”,29%的人误以为“个人少量代购不违法”。这种错误认知与某高校4月发布的《网络烟草消费认知调研》结果一致——该研究显示63%的受骗者不清楚《烟草专卖法》明令禁止网络售烟。

事件在4月13日迎来关键突破。浙闽两地警方联合捣毁3个冒充“免税香烟直营”的犯罪窝点,现场查获伪造的海关标识12万枚,扣押涉案手机237部。值得注意的是,犯罪团伙办公电脑中的《诈骗话术手册》将“金诚所至”列为A级项目,详细记载了“七天养号-三阶段诱导-洗钱通道”的标准化流程。

行业观察家从经济视角解析现象本质。中国商业经济学会副会长王强分析:“金诚所至类骗局的猖獗,实质是灰色利益与监管滞后共同作用的结果。”其研究显示,每条假冒免税烟的利润空间可达正品价格的3-5倍,而违法成本却不足非法获利的10%。这种畸形利益驱动下,即便面临法律严惩,仍有不法分子铤而走险。

截至4月14日发稿,国家烟草专卖局官网更新风险提示,特别强调“任何未经行政许可的香烟网络交易均属违法”。微信指数显示,“香烟微信代购金诚所至”话题热度较三日前下降72%,但“免税烟”“代购渠道”等关联词搜索量仍居消费品类榜首。这场以“诚信”为名的网络风暴,终在法治铁拳下显现溃退之势,但其揭示的监管挑战与消费教育缺失,仍值得全社会持续深思。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/10165.html