紧急关注!进口烟是否可以售卖“有法可依”

紧急关注!进口烟是否可以售卖“有法可依”

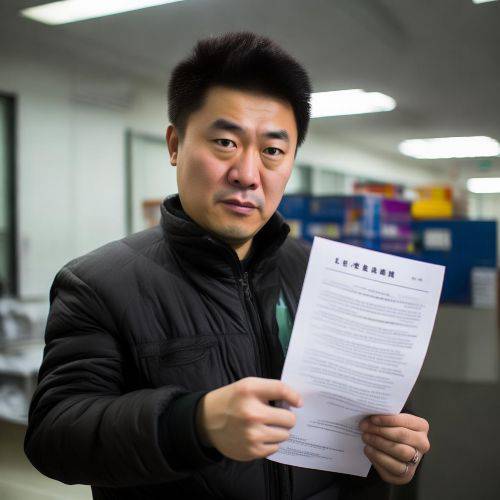

近日,一则关于"代购日本电子烟被海关查扣"的短视频在社交平台引发热议。视频中,北京市民张先生(化名)手持《行政处罚决定书》向镜头展示,其通过跨境电商购买的2条日本某品牌加热不燃卷烟,因未申报被海关认定为"超量携带",面临货物没收及罚款。这一事件将"进口烟售卖是否合法"的争议再次推向风口浪尖。

"我根本不知道这是违法行为。"张先生向记者出示了购物记录,2023年8月15日他在某海外购平台下单时,页面明确标注"保税仓直发""包税包通关"。但海关出具的《查扣告知书》显示,该商品未取得《进口烟草专卖许可证》,且个人年度免税额度仅限卷烟400支。类似张先生的案例并非孤例,据上海海关统计,2023年上半年查获违规进口烟草制品案件同比激增73%,其中电子烟及相关设备占比达61%。

法律条文与市场现状的碰撞 根据《中华人民共和国烟草专卖法》第二十七条规定,任何单位或个人经营烟草制品批发、零售业务,必须取得烟草专卖许可证。而《国务院关于严厉打击烟草走私的通知》更是明确,未申报的烟草制品入境即构成走私。然而在电商平台搜索"进口烟",仍有超过2000个商品链接赫然在目,部分商家用"草本雾化器""国际版"等表述规避审查。

"这种打擦边球的行为已经屡见不鲜。"烟草行业分析师王敏指出,某日本品牌加热不燃卷烟在国内社交平台月均搜索量达48万次,但其官方从未获得进口资质。更值得关注的是,某跨境电商平台客服在被问及商品合法性时,竟回复:"消费者自用不涉及经营行为。"这种说法显然与《电子商务法》第十二条"经营者需取得行政许可"的规定背道而驰。

监管困局下的利益链条 记者暗访发现,一条完整的灰色产业链已然形成。在广东某保税区仓库,工作人员透露:"我们只负责仓储,商品资质审核是平台的责任。"而某代购中介的价目表显示,代发1条进口烟的"通关服务费"高达300元,是商品本身价格的1.5倍。更令人担忧的是,部分微商通过"人肉代购"方式运输,完全脱离监管体系。

"这些行为都在法律的边缘试探。"北京市炜衡律师事务所合伙人李浩军强调,根据《刑法》第一百五十三条,走私普通货物偷逃应缴税额超过10万元即构成刑事犯罪。他特别提醒消费者:"切勿轻信商家所谓的'合法代购'承诺,法网恢恢疏而不漏。"

消费者权益保护的真空地带 在杭州从事IT行业的林女士向记者反映,其花费1200元购买的进口电子烟,因质量缺陷导致电池爆炸,却遭遇商家、平台互相推诿。"投诉到市场监管部门,被告知涉案商品未在国内注册备案,无法适用《消费者权益保护法》。"这种维权困境折射出监管盲区,中国消费者协会2023年发布的报告显示,跨境消费纠纷调解成功率不足17%。

面对乱象,国家烟草专卖局已于9月1日启动"雷霆2023"专项行动,重点整治非法进口烟草制品。但业内专家指出,要根治顽疾还需完善立法——目前《电子烟管理办法》仅规范国内生产销售,对进口环节尚未形成系统规制。

当记者结束调查时,张先生的行政复议申请已被受理。这个普通消费者的遭遇,或许将成为推动"进口烟监管有法可依"进程的关键契机。正如法学教授周正所言:"在扩大开放与严守国门之间找到平衡点,既需要执法者的智慧,更离不开每位公民对法律底线的敬畏。"

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/1983.html