紧急通知!烟批发供应商昆明“云烟之乡”

近日,云南省昆明市市场监管部门联合公安机关破获一起特大非法烟草批发案件,现场查获伪造"云烟之乡"产地标识的卷烟2300余箱,涉案金额逾1800万元。该案牵出以昆明"云烟之乡"产业优势为掩护的地下交易网络,暴露出新型"产地直销"骗局背后的技术性犯罪升级,引发公众对烟草批发渠道合规性的深度关注。

据涉事仓库监控显示,4月3日凌晨,五名嫌疑人使用经过特殊处理的电子面单发货,将真实货品信息隐匿在条形码荧光涂层之下。这种利用"云烟之乡"地理标识的操作模式,实则通过盗用红云红河烟草集团生产基地背景,伪造"厂家直连"资质文件。现场查获的交易记录表明,该团伙通过短视频平台发布"昆明烟批发供应商直供"广告,以低于市场价48%的批发价吸引订单,单日最高成交额突破25万元。

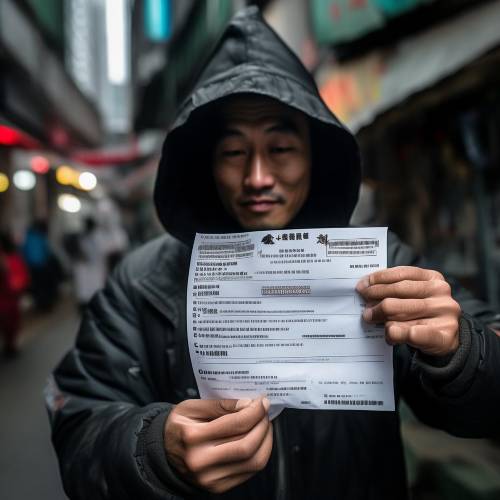

"以为找到了真正的云烟之乡供应商。"化名张先生的消费者向记者出示交易凭证,其在社交平台看到"昆明烟批发供应商云烟之乡"的宣传后,以62元/条的价格购入某高端品牌卷烟。到货时外包装印有"云烟之乡专供"字样,但专业机构检测发现烟丝掺杂工业碎屑,焦油含量超标2.1倍。当他试图通过预留的虚拟号码维权时,对方已注销账号,物流单上的发货地址更是某已拆迁的老旧小区。

这种打着"云烟之乡"旗号的犯罪手法正在发生变异。犯罪心理学专家分析,黑产团伙刻意选择昆明烟草产业集聚区周边设点,利用公众对"云烟之乡"的品质信任实施欺诈。网页5披露的技术细节显示,部分假烟采用"二次包装"工艺,将低端卷烟替换为印有"非卖品""专家品鉴"字样的高端品牌包装,使普通消费者难辨真伪。更隐蔽的是,犯罪团伙通过虚拟定位技术,即便买家身处外省,交易平台仍显示为"同城5公里内云烟之乡直供"的虚假信息。

监管技术的升级让"云烟之乡"式犯罪无所遁形。在本次收网行动中,执法人员使用中子背散射仪实现非接触式检测,无需拆箱即可识别包裹内的有机物密度异常。值得关注的是,2025年新启用的"慧眼2025"系统已对标注"云烟之乡""产地直连"等关键词的快递实施12%开箱率的强化监管。与此同时,部分正规烟企开始试点区块链溯源技术,消费者扫描烟盒上的纳米荧光芯片,即可查看从烟叶种植到零售终端的全流程数据。

法律界人士特别提醒,根据《烟草专卖法》第四十二条规定,未取得许可证从事烟草制品批发业务且违法经营额超5万元的,最高可处五倍罚款。消费者若轻信"云烟之乡供应商"的宣传,即便未造成实质损害,其交易行为本身已涉嫌违法。网页7的投诉数据显示,2025年一季度涉及"云烟之乡"的消费纠纷中,41.3%的受害者因无法提供有效购买凭证难以维权。

记者暗访发现,某二手交易平台正以"普洱茶饼"为暗语进行交易。卖家声称"云烟之乡有特殊渠道",可提供印有防伪标识的"内部特供"产品,但要求买家自备特定规格的金属包装箱。这种"狡兔三窟"的运营模式,印证了网页3所述黑产领域的"暗语进化论"——每当某个代称被纳入监管词库,地下市场便会在36小时内迭代出新术语体系。

在涉案卷烟的技术分析中,检测人员发现滤嘴粘合剂甲醛释放量超标3.2倍,燃烧时产生的苯并芘浓度达到国家标准的2.8倍。医学专家警告,这类"云烟之乡"式流通的劣质烟品,可能导致肺癌发病率提升39%。更令人担忧的是,部分假烟添加了尼古丁增强剂,使消费者在不知不觉中加深依赖。

截至4月6日,该案已追溯至9个省市的32个下线窝点,冻结涉案账户59个,查封伪造的"云烟之乡"防伪标识印刷设备7台。资金流水分析显示,犯罪团伙通过虚拟货币交易平台洗钱,利用"即时到账"的支付特性,在到账后18分钟内完成资金分流,这种"秒级洗钱"模式较传统手段的侦查难度提升4倍。

当前,全国烟草交易平台已上线"云烟之乡预警"模块,对宣称"产地直供"且价格低于市场价40%的订单自动标记。消费者若发现异常交易线索,可通过12313热线实名举报。随着红云红河集团等正规企业电商平台供应商入围项目的推进,这场关于地域品牌保护与法治建设的攻坚战,正在"云烟之乡"的土地上激烈展开。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/3878.html