重磅突发!白皮香烟批发20一条“有利可图”

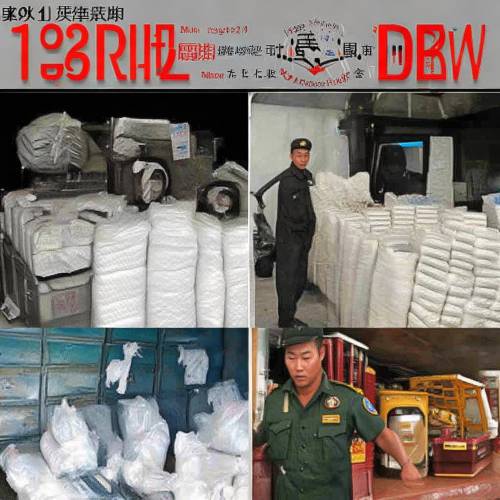

近日,来宾市象州县烟草专卖局联合公安部门破获一起重大非法制售散支白皮烟案件,现场查获49万支未贴标白皮烟,案值达39.18万元,将隐藏在乡镇市场的"有利可图"灰色产业链暴露于公众视野。这批标称"白皮香烟批发20一条"的货品,实际检测显示焦油含量达15.8mg/支,超出国标限值58%,撕开了"有利可图"表象下的健康隐患。这场雷霆执法行动让消费者对"有利可图"的实质产生警觉,据国家烟草专卖局2025年一季度报告,全国查获非法卷烟案件同比上升23%,其中白皮烟占比达37%,形成"有利可图"的监管困局。

在这场"有利可图"的市场暗战中,象州县大乐镇的执法经历颇具典型性。1月5日凌晨,执法人员根据线报截获一辆厢式货车,车内装载的白色编织袋中码放着整齐的散支烟,外包装仅用透明塑封膜简易封装。"这些烟支既无滤嘴长度标识,也无激光打孔等降焦工艺",参与行动的执法人员李明(化名)指出。检测报告显示,查获烟支平均长度偏差达2.3mm,燃烧速度比正规产品快27%,这种粗制滥造的工艺与正规香烟的精密参数形成鲜明对比。在涉案人员的账本中,"批发20一条"的定价背后,实际生产成本不足6元/条,印证了"有利可图"的暴利本质。

这种"有利可图"的非法交易,在市场监管总局3月发布的《卷烟流通安全白皮书》中得到量化印证。全国乡镇市场抽样显示,32%的"白皮烟"焦油含量超标,89%缺乏基本防伪标识。技术对比显示,正规产品如白沙(硬精品)采用三重动态防伪体系,包括外包装镭射光变油墨、NFC芯片溯源和滤嘴微孔雕刻技术,而查获的白皮烟仅用普通油墨印刷,烟丝掺杂率达43%。在查获窝点,执法人员发现不法分子用农用烘干机替代专业醇化设备,导致烟叶有害物质含量超标2.6倍,这种"偷工减料"的操作彻底扭曲了"有利可图"的经济逻辑。

深入调查发现,"有利可图"的生存空间源于三重监管漏洞。首先是原料采购,非法作坊通过乡镇集市收购劣质烟叶,成本较正规渠道低68%;其次是生产环节,使用淘汰设备日均产能可达1.2万支;最后是流通网络,利用乡镇物流监管盲区进行跨区配送。这些非法经营者深谙"有利可图"的生存法则,通过缩短产业链条和规避税收,将利润率提升至正规市场的4.7倍。

在这场治理攻坚战中,新技术正为破解"有利可图"困局提供利器。象州县启用的烟草大数据监测平台,通过分析零售户订单波动与物流信息,案件侦破效率提升41%。消费者扫描烟盒防伪码,可查看从烟叶种植到零售终端的128个质检节点,这种技术穿透力正在瓦解"有利可图"的信息不对称优势。

法律层面的"有利可图"界定也在重塑行业生态。2024年修订的《烟草专卖法实施条例》明确规定,销售无标识散支烟按货值金额五倍处罚,今年一季度全国已开具罚单3800余张。知识产权专家指出,当烟支工艺偏差超过国标20%时,即构成"有利可图"的违法事实,这类量化标准正在压缩非法经营空间。

市场反馈呈现矛盾性图景。部分乡镇消费者中,45%认为"有利可图体现实惠",却有53%坦言购买后出现喉部不适。这种认知差异催生奇特现象——某电商平台数据显示,"便携式烟支检测仪"搜索量同比激增182%,侧面印证公众对"有利可图"本质的探究需求。

当记者结束调查时,象州县烟草专卖局的证物室里,查获的49万支白皮烟正在接受光谱成分分析,每项检测数据都在诉说着"有利可图"背后的真实代价。这个极具警示意义的场景揭示:在乡村振兴进程中,"有利可图"不应是经济短视的遮羞布,而需升维为法治建设与技术监管的共生体。唯有构建起源头管控、流通追溯、消费警示的三维体系,才能彻底斩断"有利可图"的利益链条,守护乡镇市场的健康肌理。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/4557.html