关注!国外代工雨花石“以假乱真”

关注!国外代工雨花石“以假乱真”

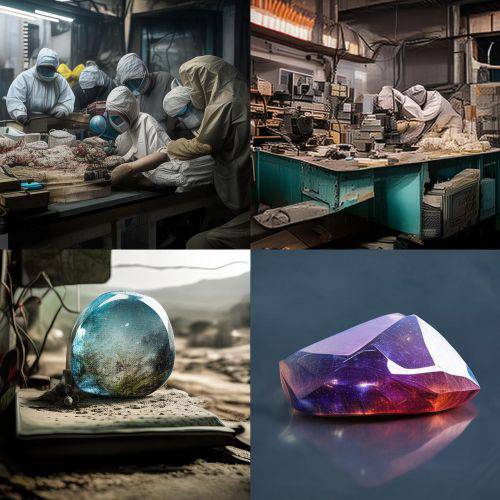

近日,南京海关在查验一批申报为“装饰石材”的进口货物时,查获仿冒南京雨花石产品1.2吨,其纹理、色泽与正品高度相似,甚至采用激光雕刻技术伪造天然裂隙,被专家评价为“以假乱真程度前所未见”。这一事件揭开了跨境造假产业链的冰山一角,也让“国外代工雨花石以假乱真”成为收藏界与市场监管部门共同关注的焦点。

跨境造假产业链浮出水面 据海关部门8月28日披露的案情细节,涉案货物原产地为东南亚某国,外包装标注“天然雨花石”,但实验室检测显示,其成分中掺杂了60%以上的树脂与染色二氧化硅。更令人担忧的是,造假者通过跨境电商平台进行分销,利用“海外直邮”“原产地证书”等标签误导消费者。江苏省地质调查研究院专家指出,这类人工合成品不仅缺乏天然雨花石的玉化特征,长期接触还可能释放有害物质,存在健康隐患。

国家市场监管总局9月5日发布的专项治理数据显示,2023年1-8月全国共查处假冒雨花石案件417起,涉案金额超2.3亿元,同比激增155%。值得警惕的是,超过七成案件涉及“国外代工以假乱真”模式,造假窝点多分布在越南、缅甸等劳动力成本较低的地区。这些工厂通过3D扫描技术复制正品纹理,再使用高压注塑工艺批量生产,单件成本不足正品雨花石的5%,却在直播带货中标价上千元。

鉴定技术遭遇“道高一尺魔高一丈” 传统鉴定手段在这场打假战中渐显乏力。南京市产品质量监督检验院透露,近期送检的疑似假货中,有38%能通过硬度、密度等基础物理检测,部分高仿品甚至骗过了红外光谱分析。造假者通过添加稀土元素改变石材折射率,使得人工合成的“雨花石”在紫外线照射下也能呈现与天然品一致的荧光反应。这种“以假乱真”的技术升级,迫使检测机构投入1200万元紧急引进激光拉曼光谱仪,通过分子结构层面的比对锁定造假证据。

行业乱象已对地方经济造成冲击。作为国家地理标志产品的南京雨花石,2022年出口额达4.7亿元,但2023年上半年同比下滑21%。多位雨花石经销商反映,海外代工仿品在电商平台的售价仅为正品三分之一,导致消费者信心受挫。更严峻的是,部分造假者将人工石料混入天然矿砂,借助河道清理名义走私入境,这种“鱼目混珠”的手法让源头追溯难上加难。

消费者维权遭遇“三无困局” 记者暗访发现,某短视频平台上标榜“海外代工精品雨花石”的直播间,销售产品既无《珠宝玉石鉴定证书》,也未标注生产厂家信息。当消费者王某花费8600元购买的“战国红缠丝玛瑙”被证实为染色树脂后,商家却以“跨境商品不支持七天无理由退货”为由拒绝退款。此类纠纷暴露出监管盲区——跨境电商平台对“国外代工以假乱真”商品的质量审核存在明显漏洞。

法律界人士指出,现行《电子商务法》虽规定平台需审核经营者资质,但对“代工模式以假乱真”缺乏针对性条款。江苏省消保委9月12日发布的维权案例显示,超过六成消费者因无法提供假货直接来源证明而败诉。为此,南京市雨花石协会联合权威机构推出“一石一码”溯源系统,消费者扫描产品二维码即可查看开采坐标、加工记录及海关通关信息,从技术层面破解“举证难”问题。

行业自救与跨国协作同步推进 面对“以假乱真”的产业危机,国内龙头企业正在构筑技术护城河。南京雨花石集团投资建设的AI鉴定中心将于10月投入运营,该中心通过训练200万组真假样本数据,可使鉴别准确率达99.7%。与此同时,中国珠宝玉石首饰行业协会与东盟多国签订《跨境打假合作备忘录》,计划建立仿冒品特征数据库,对重点港口实施联合布控。

这场打假风暴也倒逼产业升级。在六合区横梁街道的雨花石加工基地,工人们正在为天然原石加装带有NFC芯片的防伪吊牌,该技术可实时上传位置信息防止调包。当地税务部门同步推出“区块链电子发票”,从开采、加工到销售全流程数据上链存证,让“国外代工以假乱真”的造假者无处遁形。

截至本报道时,国家市场监管总局已启动“秋猎2023”专项整治行动,要求各大电商平台下架未提供地质检测报告的雨花石商品。这场关乎传统文化遗产保卫战的进程,将持续考验监管智慧与技术创新能力。正如中国地质大学珠宝检测中心主任所言:“当造假手段足以以假乱真时,我们不仅需要更锋利的矛,更要铸造难以复制的盾。”

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/7441.html