重磅!正品免税烟批发零售“互利共赢”

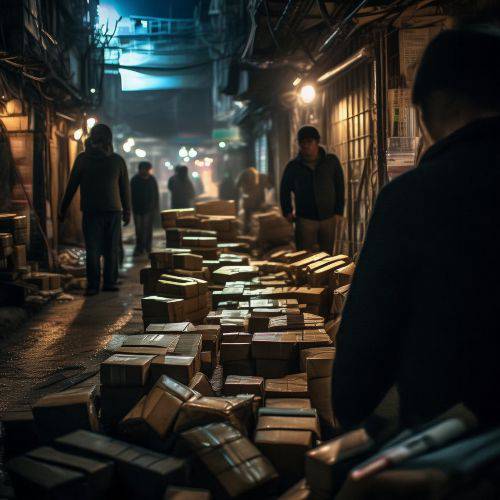

近日,广州海关在珠江口某码头查获一批申报为“塑料制品”的走私货物,撕开集装箱封条后,12万条印有“免税专供”字样的香烟暴露在探照灯下。这场涉案金额超2亿元的走私案,让“正品免税烟批发零售互利共赢”的灰色交易再度引发公众警觉——当免税品以“合作共赢”之名流入黑市,这条游走在法律边缘的产业链正侵蚀着正常的市场秩序。

所谓“正品免税烟”,是指经海关核准在免税店销售的烟草制品。其价格因免除关税、消费税等税费,较市面同类产品低30%-50%。这种价差催生出特殊的地下交易模式:部分经销商通过非正常渠道获取免税烟,以“批发零售互利共赢”为口号,构建起覆盖全国的销售网络。某跨境电商平台前运营主管透露,2023年仅华南地区通过社交平台流通的免税烟就超过85万条,部分“总仓”月流水可达千万元。

在深圳市龙华区某写字楼,化名“林凯”的二级经销商向暗访记者展示了运作流程。他的仓库管理系统显示,仓库内囤积着中华、芙蓉王等二十余种品牌香烟,外包装均带有免税标识。“这些货从海南、珠海免税店‘洗’出来,我们按每条加价50-80元转给下级代理。”林凯点开手机里的客户群聊记录,4月某日单笔订单显示“南京某KTV采购软中华60条”,聊天记录里反复出现“互利共赢”“长期合作”等字眼。这种“正品免税烟批发零售互利共赢”的模式,已形成从口岸到终端消费的完整链条。

市场乱象背后是暴利驱动。以某品牌香烟为例,免税店进货成本约450元/条,经三级代理转手至零售端可达750元,仍比烟草专卖局指导价低200元。这种价格优势吸引着大量消费者铤而走险。在杭州从事建材生意的王先生(化名)坦言,他每月通过微信购买免税版“黄鹤楼1916”用于商务接待,“每条比市价便宜800元,供应商说这是双方互利共赢的好事”。然而今年3月,他收到的货物中被混入30%的高仿烟,因缺乏正规票据无法维权。

这种“互利共赢”的幻象正衍生多重风险。北京海关缉私局办案人员指出,走私团伙常将免税烟与假冒伪劣产品混装销售,“我们在2023年查获的17起案件中,有9起涉及真假混卖”。更值得警惕的是,部分免税烟通过篡改追溯码、二次塑封等手段“洗白”,普通消费者难以辨别。某检测机构报告显示,送检的46批次所谓“免税正品”中,有12批焦油含量超标,7批滤嘴含有禁用化学物质。

法律界人士对此现象忧心忡忡。中国政法大学财税金融法研究所所长李曙光教授强调:“真正的互利共赢应建立在合法合规基础上。”根据《烟草专卖法实施条例》,未取得许可证销售免税烟涉嫌非法经营罪,涉案金额超5万元即可追究刑事责任。2024年初,上海某“免税烟总仓”负责人因非法经营罪被判有期徒刑五年,法院审理查明其通过“互利共赢分销体系”发展下线代理商37人,涉案金额达2.3亿元。

监管科技的升级正在撕破灰色交易的伪装。深圳海关近期启用的“智慧缉私”系统,通过AI分析上千个物流节点的数据,成功锁定多个免税烟异常流通线索。该系统运营三个月来,查获相关案件数量同比提升140%。与此同时,海南省免税品管理局推出“溯源码2.0”,消费者扫码即可查验免税烟流通轨迹,从技术层面压缩造假空间。

在这场正品免税烟批发零售“互利共赢”的博弈中,受损的不仅是国家税收。据财政部估算,2023年因免税烟非法流通造成的税收流失超80亿元,这笔资金足够建造12座三级甲等医院。当部分商家将“互利共赢”异化为共谋暴利的遮羞布时,真正的共赢应是监管部门、合法企业和消费者共同维护公平市场——毕竟,建立在法治基石上的商业生态,才是持续互利共赢的根本保障。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/8790.html