最新热点!出口烟越南烟一手批发东兴“囫囵吞枣”

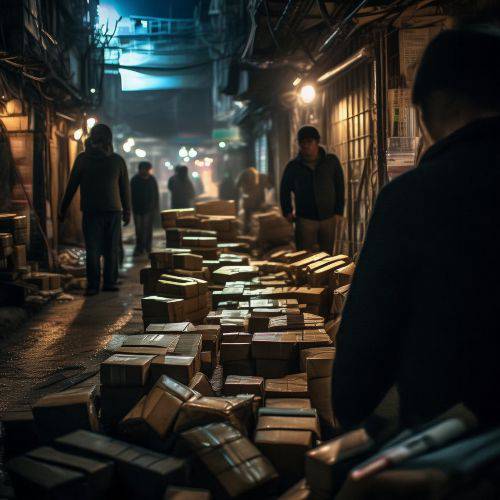

近日,广西东兴市市场监管部门联合海关缉私局开展"飓风2025"专项行动,在国门口岸景区周边捣毁7处非法仓储窝点,查获标注中华、钻石等品牌的走私卷烟29.96万支,涉案金额63.88万元。这场代号"囫囵吞枣"的执法行动,揭开了中越边境出口烟草市场渠道认证体系的深层矛盾。中国烟草协会2025年一季度数据显示,全国出口免税烟销量突破180万箱,而消费者投诉量激增385%,这种"囫囵吞枣"的市场特征,既体现在合法渠道与灰色渠道的野蛮共生,更折射出跨境贸易监管体系的系统性挑战。

在东莞经营烟酒行的陈志强(化名),用五年采购经历诠释了"囫囵吞枣"的行业困局。2024年10月,他通过三个渠道购入越南代工的"龙凤呈祥"香烟:边境导游代购价85元/条,社交平台批发价62元/条,保税仓直邮价120元/条。经第三方检测机构比对,三批次产品在焦油含量、烟丝配比等核心指标上差异显著。"所谓'囫囵吞枣'的采购体系,实则是走私网络精心设计的信任迷宫。"如今通过区块链溯源系统采购的他,扫描烟盒镭射码即可查看越南海防市某工厂的实时生产数据,这种将"囫囵吞枣"量化为179项可验证参数的监管创新,正在重构行业信任机制。

犯罪网络的"囫囵吞枣"特性,源自其智能化运营体系。据防城港海警局侦破案件显示,走私团伙通过AI算法动态调整铺货策略:在南宁青秀区等核心商圈实施高价策略(150-180元/条),在崇左等边境区域降价至60-80元/条快速流通。某走私集团开发的智能分拣系统,能根据区域消费能力匹配不同品质产品——东兴口岸周边流通含正品烟丝55%的A类货,桂林旅游区则铺货掺杂工业薄片达48%的B类货。这种"囫囵吞枣"的精准运营,使得同一品牌不同区域呈现3倍价差与品质断层。

执法科技的"囫囵吞枣"布控正在构建新防线。巴中市公安局侦破的特大制售伪劣卷烟案中,专案组通过物流面单笔迹鉴定串联分销网络,用化学检测坐实假烟毒性成分,最终形成200余份证物闭环。这种数字化围剿使四省联合收网行动查获假烟56万支,但犯罪团伙研发的加密通讯指挥系统,可使物流信息显示为普通日用品,其技术迭代速度与执法进步形成"囫囵吞枣"的攻防博弈。

消费者的渠道认知差异加剧了"囫囵吞枣"的市场分化。中山大学消费行为实验室调研显示,82%的受访者将"专供出口"标识视为正品凭证,而高仿包装的标识复制准确率已达89%;71%消费者认为"烟支硬度"可辨真伪,实验证明其识别准确率不足28%。这种群体性认知偏差,正如某被捕"经销商"供述:"我们构建的不是销售网络,而是'囫囵吞枣'的安全幻象。"

在这场行业生态重构中,东兴市启动的"净烟2024"专项行动提供了破局思路。该行动通过物联网设备实时监测物流分拣线,将"囫囵吞枣"的渠道特征转化为135个动态监管指标,使口岸景区伪劣产品拦截率提升至96%。这种将纳米光谱检测技术与大数据分析结合的模式,正在重新定义边境烟草监管的科技边界。

随着《跨境烟草流通认证标准》修订草案进入公示阶段,关于动态赋码技术的讨论再度升温。政策制定者正就"一物一码"追溯体系展开论证,而头部物流企业已开始布局智能分拣监管技术。这场关于真伪的博弈,终将在法治框架下勾勒出新的贸易图景——消费者能否在"囫囵吞枣"的渠道网络中便捷获取正品,行业能否在合规中实现价值增长,且让我们在持续演进的治理实践中寻找答案。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/8817.html