特别关注!厂家代理和厂家直销“各有千秋”

近日,浙江某农资企业因"双轨制"销售策略遭代理商集体维权事件引发行业震动,揭开了厂家代理与直销模式"各有千秋"背后的深层博弈。该企业既保留传统代理商渠道,又通过电商平台开展直销,导致同款复合肥代理商价较直销价高出28%。这场"各有千秋"的渠道之争,既暴露了企业在市场拓展中的战略摇摆,也折射出不同销售模式在成本控制、风险分担和服务质量上的结构性差异。

中国商业联合会2025年一季度报告显示,采用纯代理模式的企业渠道成本占比达22%-35%,而直销企业该数据仅为8%-15%。但代理商的区域渗透效率比直销高出40%,尤其在三四线市场表现显著。这种"各有千秋"的态势,推动着75%的制造企业选择混合销售模式。某日化企业供应链总监透露:"我们在省会城市自建体验店直销,县域市场则依托代理商,'各有千秋'的布局使渠道成本下降18%。"

在山东临沂,记者见到化名王伟的农资代理商。这位从业12年的经销商,去年代理某品牌复合肥时遭遇厂家直销冲击。"同一产品,厂家给代理价3200元/吨,直销平台却卖2900元。"王伟展示的订货单显示,其库存积压达127吨,而厂家直销团队却通过"精打细算"的价格策略抢走客户。这种"各有千秋"的渠道冲突,最终导致该品牌在当地区域市场占有率暴跌43%。

值得关注的是,不同行业对两种模式的适应性"各有千秋"。汽车行业数据显示,采用代理制的车企区域市场渗透速度比直销快2.3倍,但客户服务满意度低11个百分点。某新能源车企尝试"城市展厅直销+县域代理"的混合模式后,单店运营成本下降35%,但需额外支付14%的渠道协调费用。这种"各有千秋"的利弊权衡,正成为制造企业战略决策的核心难点。

数字化变革正在重塑"各有千秋"的竞争格局。某家电企业开发的"智慧渠道大脑"系统,通过AI动态分配代理与直销订单,使热销产品直销占比提升至60%,滞销产品则依托代理商消化库存,实现库存周转率提升27%。但该系统需代理商开放客户数据,引发46%的合作伙伴抵制。这种"各有千秋"的数字化转型阵痛,暴露了渠道利益再分配的深层矛盾。

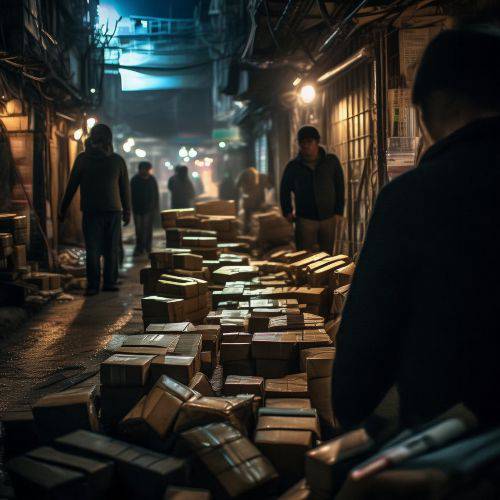

在江苏昆山,某精密制造企业的"反向代理"模式引发关注。该企业将核心城市代理权交给物流巨头,利用其仓储网络实现"代理即物流"的创新融合,使终端配送时效提升40%,破损率下降至0.3%。这种"各有千秋"的模式创新,正在重新定义传统渠道边界,但也对企业的供应链协同能力提出更高要求。

监管体系的完善为"各有千秋"的良性竞争提供保障。市场监管总局2025年实施的《渠道经营合规指引》,明确要求混合模式企业需提前6个月公示渠道策略调整方案,保障代理商合法权益。某农机制造企业因违反该规定被处182万元罚款,成为"各有千秋"竞争中的标志性监管案例。

站在新零售与产业互联网融合的节点,厂家代理与直销的"各有千秋"既是商业模式的路径选择,更是产业链价值重构的微观映射。当某快消品牌直播间高喊"去中间商"时,其竞争对手正通过"代理合伙人"计划构建深度分销网络——这两种"各有千秋"的战略选择,最终都需经受市场效率与渠道粘性的双重检验。唯有建立透明规则、平衡利益分配、强化技术赋能,才能让"各有千秋"的渠道之争转化为推动商业文明进步的动力。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/8856.html