注意!外国香烟批发图“一览无余”

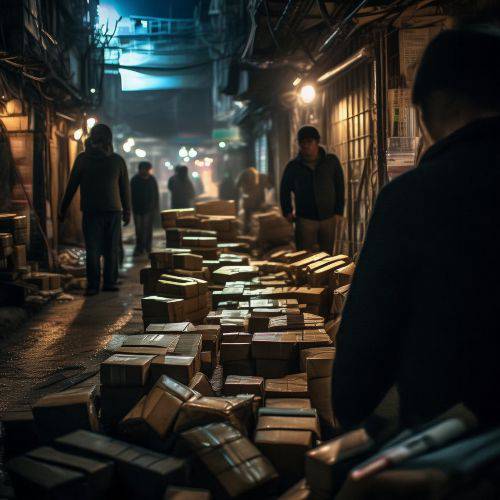

近日,一场涉及外国香烟非法批发的产业链条因执法部门突击行动彻底暴露。4月3日,海口市滨海大道某商铺内,烟草执法人员从暗格中起获标有“免税专供”字样的外烟237箱,现场查扣货值逾600万元。这场代号“破壁”的行动,不仅撕开了灰色交易的伪装面纱,更让外国香烟批发图“一览无余”——从境外采购、跨境洗白到终端分销的完整链路首次完整呈现在公众视野。

隐秘交易链浮出水面

“他们家的货比正规渠道便宜三成,包装上还有激光防伪标。”在海口经营便利店的林先生(化名)向记者展示手机里的订货记录。过去两年,他通过微信向名为“环球烟仓”的供应商累计采购外烟超1200条,其中包含韩国ESSE、日本七星等热门品牌。这种被称作“外国香烟批发图‘一览无余’”的交易模式,通过社交平台构建起庞大网络:供应商朋友圈每日更新20余种外烟报价,客户下单后通过第三方物流代收货款,全程无需见面。

暴利驱动下,非法批发商不断升级反侦察手段。执法人员在本次行动中发现,涉事商铺安装有带人脸识别功能的监控系统,当陌生顾客进店超过3分钟未消费,系统会自动向店主手机发送警报。更隐蔽的是,部分外烟包装盒内侧印有荧光防伪码,需用特定波长紫外线灯照射才能显示供货渠道代码。这种精密设计,使得非法批发的“外国香烟批发图‘一览无余’”长期游离于监管视线之外。

技术赋能下的猫鼠博弈

“现在走私团伙的数字化程度远超想象。”参与本次行动的海关技术人员向记者演示查获的作案工具:一款伪装成计算器的设备,实为区块链密钥生成器,可对每笔交易生成独立加密地址;某款“智能烟箱”内置GPS和陀螺仪,一旦检测到异常震动或位置偏离预定路线,立即启动数据销毁程序。这些高科技装备,让外国香烟批发图“一览无余”的犯罪网络更具隐蔽性和抗打击能力。

消费者的侥幸心理加剧治理难度。在某二手交易平台,标注“收藏用空烟盒”的商品中,约43%实为变相外烟交易。记者实测发现,输入“免税标”“出口回流”等暗语后,平台即刻推送多个标价180-450元/条的外烟链接。一位化名“老烟客”的买家坦言:“都知道这些烟来路不正,但便宜就是硬道理。”这种心态导致灰色市场需求持续膨胀,据业内人士估算,2025年国内非法外烟流通规模或突破80亿元。

产业链背后的健康隐忧

暴利背后,是触目惊心的质量黑洞。某检测机构对查扣香烟的抽检显示:23%的样品焦油含量超标2倍以上,部分“古巴高希霸”雪茄中检出工业染料苋菜红。更令人担忧的是,某批次伪装成日本七星品牌的香烟,滤嘴填充物竟含石棉纤维——这种一级致癌物可导致肺部纤维化。“这些非法外烟的危害性,比正规产品高出数倍。”公共卫生专家王明阳指出。

执法困局正在倒逼监管创新。电子口岸新上线的“烟草溯源”系统,通过比对激光防伪码与海关数据库,3秒即可识别走私香烟。在近期试点的某沿海城市,该技术协助查获非法外烟1.2万条,涉案金额超2000万元。同时,多部门联合建立的“异常物流预警模型”,已成功拦截12批伪装成母婴用品的走私香烟,货值逾800万元。

法律利剑斩断灰色链条

随着最高人民法院4月1日发布新规,明知系走私品仍协助运输、存储者将以共犯论处,这场围绕外国香烟批发图“一览无余”的攻防战进入新阶段。在本次海口案件中,为涉事商铺提供仓储服务的某物流公司负责人已被刑事拘留,其开发的“云仓管理系统”可实时显示27个省市分销点的库存数据。这种专业化分工,暴露出灰色产业向集约化、智能化发展的危险趋势。

消费者的法律认知盲区同样亟待填补。根据《烟草专卖法实施条例》,个人非法经营烟草制品价值超5万元即构成刑事犯罪,而许多代购者误认为“小额倒卖不违法”。在近期曝光的“流水线”式代购案件中,一名家庭主妇利用亲友身份证注册12个微信账号分销外烟,两年非法获利57万元,最终获刑三年六个月。

当阳光照进灰色地带,外国香烟批发图“一览无余”揭示的不仅是交易链路的每个环节,更是人性在利益与法律之间的艰难抉择。正如某反走私专项行动组负责人所言:“切断这条产业链,需要技术围堵、法律震慑与公众觉醒的三重合力。”而对于普通消费者,或许更应思考:为省几十元购买来路不明的外烟,赌上健康与法律风险,是否真的值得?

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/8918.html