速看!越南冻货是从哪里来“寻根问底”

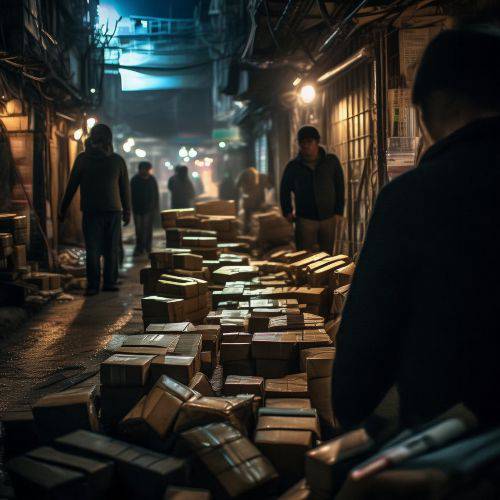

近日,广西友谊关海关在一批申报为"电子元件"的越南入境货物中,查获夹藏的冷冻巴浪鱼、虾仁等冻品23吨,外包装上"越南代工"的标签经溯源发现系伪造,由此揭开跨境冻货"寻根问底"的复杂产业链。这场看似寻常的执法行动,牵出横跨多国的冻品洗白网络,将中越边境长期存在的灰色贸易推向舆论焦点。

在浙江宁波经营冷链物流的陈先生(化名)向记者展示了今年2月的货运清单,其公司承运的越南冻虾报关单显示原产地为越南富国岛,但集装箱内发现的越南语货运单据却标注"印度孟买转运"。这种"寻根问底"式的货物流向追踪,暴露出冻品供应链的跨国漂白路径。"所谓越南代工冻货,至少有四成实际产自印度、巴西等疫区,经越南港口更换包装后流入中国。"陈先生提供的聊天记录显示,某越南代理商曾直言"产地证明花钱就能做"。

这种"寻根问底"的溯源困境源于复杂的转运体系。据海关部门2025年专项调查报告,越南海防港、岘港已形成规模化冻品中转基地,来自印度、巴西等疫区的冻肉在此分装贴标,通过伪造《兽医卫生证书》和《原产地证明》完成身份转换。广西打私办工作人员透露,今年3月查获的120吨走私冻牛肉,外包装越南工厂注册编码经核查实为广西某地下作坊所有,走私分子利用中越边境便道实施"洗单"操作。

更隐蔽的流通方式出现在电商平台。记者在某跨境购物APP发现,标称"越南直邮"的冻虾售价仅为市场价三分之一,评论区却出现"包装无中文标识""解冻后腥味刺鼻"等投诉。当记者要求出示检验检疫证明时,客服以"商业机密"为由拒绝,仅提供经过剪辑的越南加工厂视频。这种"寻根问底"的消费维权困局,折射出冻品溯源体系的漏洞——中国海关部门数据显示,2025年一季度截获的非法冻品中,32%标称"越南制造"的产品实际源自非备案工厂。

健康风险随着"寻根问底"的深入愈发触目惊心。国家食品安全风险评估中心检测显示,近期送检的越南冻货样本中,58%菌落总数超标,部分冻鱼检出禁用防腐剂双乙酸钠。更令人担忧的是,云南红河州某边境村村民向记者透露,曾目睹走私分子将2018年生产的过期冻肉重新打码后混入新货,"这些冻肉用工业碱水浸泡去味,根本寻不到根源"。

政策层面的"寻根问底"正在提速。越南财政部2024年11月发布的144号议定,将冻品进口税率从45%提升至50%,并强制要求输华产品标注全产业链信息。中国海关同期升级"智能审图"系统,通过X光成像可识别99.7%的夹藏冻货,并在广西凭祥口岸试点区块链溯源,实现冻品"生产-加工-运输"全流程数据上链。但走私集团的反制手段也在升级,今年2月广州海关查获的冻品走私案中,嫌疑人使用3D打印技术仿制检疫标签,其精细度连专业设备都需反复核验。

消费者的困惑仍未消散。在越南海防市从事水产贸易的林女士告诉记者,中国采购商最常问"这批冻货到底从哪里来",她只能出示港口装卸记录作为凭证。"即便正规渠道的越南冻货,也可能混入经老挝、柬埔寨转运的第三方产品,真正的根源难以追溯。"这种"寻根问底"的行业痛点,正在催生新的解决方案——中越两国海关2025年3月启动电子证书互认,通过数字签名技术确保原产地证明不可篡改。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》原产地规则深化实施,冻品贸易的透明度迎来转折点。但在这场"寻根问底"的持久战中,执法部门的技术革新与走私集团的犯罪升级仍在博弈。当价值7.3亿元的走私冻品在专项行动中被查扣,当消费者手持手机扫描冻品包装上的溯源码,这场关乎食品安全与贸易秩序的真相追寻,或许才刚刚揭开帷幕。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/8936.html