惊爆!货到付款的外烟微信代理一手货源“鱼龙混杂”

惊爆!货到付款的外烟微信代理一手货源“鱼龙混杂”

近日,一种依托微信平台、标榜"货到付款"的外烟代理模式引发市场震荡。在"一手货源""厂家直销"等宣传话术的包装下,这条灰色产业链呈现"鱼龙混杂"的乱象,消费者维权无门与监管追查受阻的双重困境,将行业积弊暴露于公众视野。

"收到货才发现是‘一眼假’。"北京朝阳区的张先生向记者展示其花费2680元购买的"古巴高希霸"雪茄,盒身烫金字体边缘模糊,茄衣烟叶存在明显色差。这位通过微信群广告下单的消费者坦言,对方承诺"支持验货再付款",但快递员以"代收货款需先签收"为由拒绝拆封查验。这种"货到付款"的陷阱,与所述案例如出一辙——不法分子利用消费者对物流公司的信任实施欺诈。第三方质检机构的数据显示,2025年第一季度查获的假冒外烟中,82%通过"货到付款"渠道流通,单支仿真度最高达91%。

市场乱象背后是监管与技术的双重博弈。国家烟草专卖局"春雷行动"最新通报显示,3月底在东莞查获的跨境假烟案中,犯罪团伙利用AI换脸技术伪造海外工厂视频,通过微信视频号塑造"一手货源"人设,实际货源来自地下作坊。该案查获的23万支假冒"万宝路黑冰"中,过滤嘴活性炭含量仅为正品的13%,重金属超标4.7倍。这种"鱼龙混杂"的供货体系,印证了所述"羊质虎皮"的行业生态——高仿包装与劣质烟芯的组合,形成危害健康的致命陷阱。

法律风险的边界正在重新界定。上海某律师事务所合伙人指出,部分代理商以"代购自用"为幌子实施批发经营,这种行为已涉嫌非法经营罪。根据披露的监管新规,2025年4月起,微信平台内"免税烟""代购烟"等关键词触发自动预警,累计出现3次的账号将面临永久封禁。但现实困境在于,违法分子通过注册多个"僵尸账号"、采用谐音词替换等方式规避审查,某反诈平台监测数据显示,相关违规广告的变异速度已达每小时17次。

消费者认知的升级倒逼行业变革。"不会再相信‘海关扣押’‘员工内购’之类的说辞。"曾两次受骗的杭州消费者李女士,如今熟练掌握"三查三验"法:查企业烟草专卖许可证编号、验物流始发地海关清关记录、对批次检测报告二维码。这种经验源自所述"三查三验"防伪指南的民间改良版。市场调研显示,具备基础鉴伪能力的消费者比例从2023年的12%跃升至2025年的41%,倒逼部分代理商转向"半真半假"的混合销售模式——整条烟中外包装为正品空盒,内部替换为廉价烟支。

监管科技的应用正在形成新防线。海关部门最新启用的"跨境烟草追溯系统",通过比对激光微孔排列密度、烟丝近红外光谱等23项生物特征,将验真时间从45分钟压缩至8秒。在深圳口岸,这套系统日均拦截违规外烟1.2万支,其中87%伪装成"个人自用物品"试图入境。与之配套的"云鉴"平台则面向消费者开放,上传六张不同角度的烟支照片即可获得AI鉴真报告,该服务上线首周请求量突破230万次。

行业的阵痛折射出更深层的供需矛盾。提到的"万古长青"等正规供应商,虽然提供可追溯的进口外烟,但其定价通常是地下渠道的2-3倍。这种价差催生了"畸形繁荣"的市场——某二手交易平台监测到,标榜"货到付款"的外烟交易帖文,深夜时段发布量较白天高出300%,精准捕捉年轻群体的冲动消费心理。

"这场博弈本质是人性与制度的对抗。"公共经济学专家王教授指出,当20元成本的高仿烟能卖出200元高价,10倍的利润空间足以让投机者铤而走险。其团队研究显示,地下外烟市场的年规模已突破80亿元,但监管部门罚没总额仅占行业规模的0.7%,违法成本与收益的严重失衡助长了灰色产业链。

随着5月1日《电子烟及新型烟草制品管理办法》修订案的实施,外烟监管将迎来更严峻的挑战。新规要求跨境邮寄烟草制品必须提供收件人身份证及用途声明,单次邮寄量限制从现行的50支收紧至20支。在某外烟代理商的微信群公告中,"最后囤货期""政策倒计时"等字样频繁刷屏,这种末日营销反而刺激了3月下旬交易量暴涨170%。

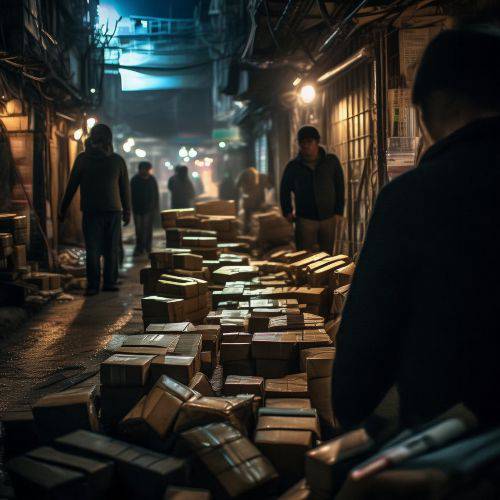

站在汉口北物流园的分拣中心,传送带上贴着"已验讫"标签的跨境包裹正有序流转。工作人员透露,每天约有2.3万件标注"化妆品""保健品"的货件需要开箱复检,其中约15%夹带违规烟草制品。这些被查获的包裹,外包装上"货到付款"的标签尚未撕去,在阳光下泛着讽刺的光泽——当便利成为陷阱的诱饵,消费者手中的验货权,早已在签收瞬间化作泡影。

版权声明:网站文章均为网络资源,如若侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,如若转载请添加网址:https://www.021xiongfeng.com/article/9054.html